MAGAZINEマガジン

本日の一冊

あらためて〜うんこ=糞=フン=便=お通じ...お通じってなんか、いい響き:)

*TAO LABより

「ネオ江戸時代」〜こちら、これからの地球文明文化生活のキーワードのひとつかと。

明治維新をきっかけに江戸時代は否定されましたが、振り返ってみてください〜明治以降80年の間に大きな戦争が三度、最期はボコボコにやられてしまいました。

それから80年、一応、母国は戦争のない時代を過ごしていますが、今の状況、シンの平和平安を実感している方、どのくらいいるのか?

江戸時代、戦争のない時代が約265年続きました。現代の平和といわれている時代の3倍以上。

その世界史的にも希有な状態を「パクス(ラテン語で平和)・トクガワーナ」と名付けられています。

現在、「LGBT」とか「SDGs」が声高らかに叫ばれています。方向性はもちろん共感いたしますが、なんだかちょい鼻につくのは私だけでしょうか?

これらあらためて声を大にして、更に名付けなくともある意味フツーに機能(もちろん、個々のレベルに落とすといろいろでしょうが)していたのが、俯瞰的に視ると江戸時代はそうであったこと確実です。

で、そのひとつの象徴として、また、道具として現代では汚いものと忌み嫌われている「うんこ」がいかに価値を与えられ、利用されていたか...あらためて下記の書籍を読み、感動したのでした。

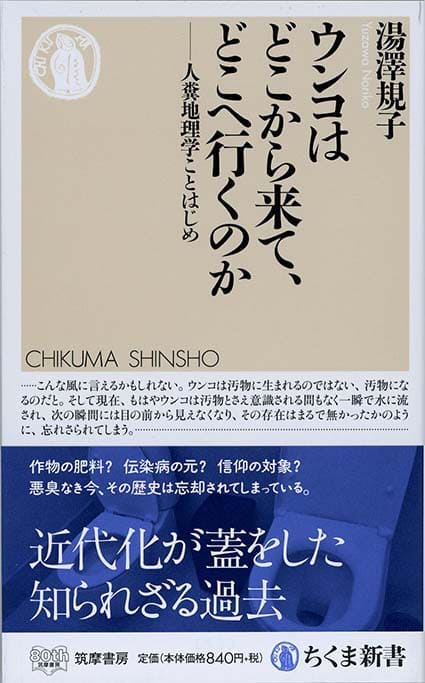

『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか―人糞地理学ことはじめ』:湯澤 規子

こちら、超面白かったです。また、あらためて感慨深いモノが...

一見すると奇抜なタイトルですが、「ウンコ」という身近な存在を、地理学、歴史学、経済学、文化人類学といった多角的な視点から考察した真面目な学術書です。

本書の核心にあるテーマは、「ウンコは汚物に生まれるのではない、汚物になるのだ」という著者自身の言葉に集約されます。人間にとって欠かせない排泄物であるウンコが、歴史の中でどのようにその価値や扱いを変えていったのかを丹念にたどることで、現代社会のあり方を問い直しています。

主な内容は以下の通りです。

*ウンコの歴史的変遷:中世から近世にかけて、特に江戸時代では、ウンコは「下肥(しもごえ)」として農作物の貴重な肥料でした。都市の糞尿は高値で取引され、食料生産の循環システムの一部を担っていました。武士の糞尿は、その食生活から高価に売買されたという記録もあります。

*近代化と「汚物」化:産業革命や都市化が進むと、人口の急増に伴い大量に排泄されるウンコは、もはや肥料として処理しきれない「汚物」へと変化します。コレラやペストといった伝染病の流行も相まって、ウンコは衛生上の問題として社会問題化し、処理すべき対象となりました。

*清掃行政と下水道の誕生:近代に入り、ウンコを「汚物」として排除するために、清掃行政や下水道の整備が進められました。これにより、ウンコは私たちの目の前から姿を消し、その存在は忘れ去られるようになりました。

*お尻の拭き方と経済成長:お尻を拭くための道具の歴史にも触れています。落とし紙やフキの葉、トウモロコシのひげなど、古今東西様々なものが使われてきましたが、トイレットペーパーの普及は経済成長と密接に関係していることを示しています。

*文化や思想との関連:ウンコに対する価値観は、文化や思想によっても異なります。例えば、近代文明を批判した画家ゴーギャンがタヒチの伝統儀式に見出した、人とウンコのおおらかな関係と、近代パリの劣悪な衛生状況を対比するなど、多角的な視点から考察しています。また、日本の食文化と、人糞で育てた野菜を不衛生と考える欧米の食文化との違いも指摘しています。

著者は、ウンコが「宝物」から「汚物」へと価値を転換させてきた歴史は、社会が特定のものを「排除し、きれいな世界を生きていると自負する」構図と共通していると指摘しています。つまり、ウンコを単なる排泄物としてではなく、歴史や社会、文化、経済と深く関わる存在として捉え、「不潔」と「清潔」という二項対立では解けない複雑な関係性を明らかにすることで、現代の私たちの価値観を問い直す一冊です。

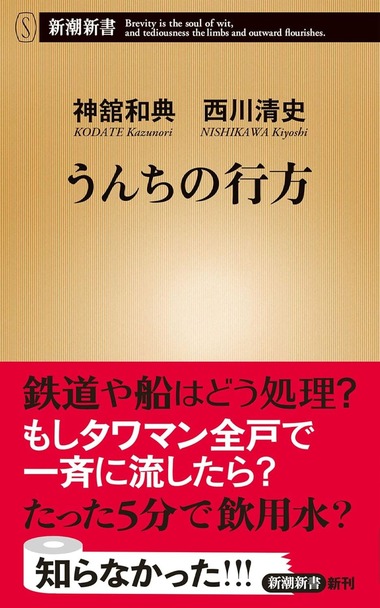

『うんちの行方:日本人のウンコ観の歴史』:神舘和彦+西川清史

本書は、ウンコが「お金」であった時代から「汚物」へと価値を転換させた歴史を、庶民の暮らしや文化の変遷とともに丁寧に描いています。私たちは、ウンコを「汚いもの」として遠ざけることで、かつて存在した循環型社会や、人間と自然との密接な関係性を失ってしまったのではないか、という問いを投げかける一冊です。

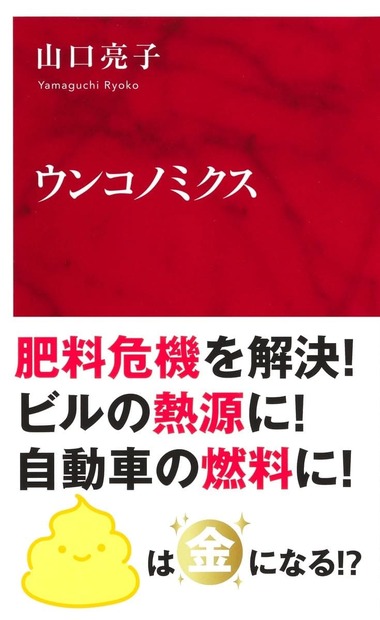

『ウンコノミクス』:山口 亮子

ウンコという身近な存在を切り口に、市場経済の変遷や政府の役割、そして現代のサステナブルな社会のあり方を考察しています。ウンコが「価値ある資源」から「排除すべき汚物」へと変化し、再び「新しい資源」へと価値を見出されている歴史をたどることで、私たちの社会がどのように変化してきたのかを浮き彫りにしています。

この三冊を読み、まさしく

「価値ある資源」

↓

「排除すべき汚物」

↓

「新しい資源」へ〜ネオ江戸時代の資源のひとつだと確信しました:)

食べもの=ワタシ=お通じ、その管の流れで物理的に存在しています〜全部、全て、ありがとうございます。