MAGAZINEマガジン

本日の一本

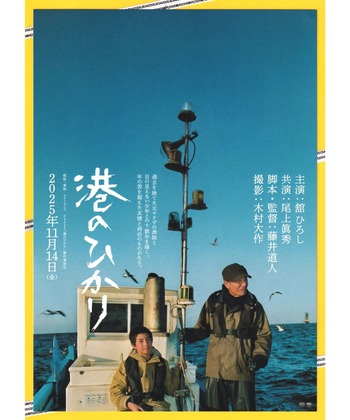

「港のひかり」──誰かのために生きる、と決めたとき灯るもの

*TAO LABより

チャップリンの名作「街の灯」。

見返りなしに、誰かのために生きる行為をユーモアとともにまっすぐ描いた物語でした。

"視えない者"と"視ようとする者"が出会い、光が生まれる物語。

その光を、日本の港町に移植したのが藤井道人監督の「港のひかり」です。

両者のテーマを一言で述べたら

"誰かのために生きれるか?"

その問いを、時間と風景と体温で描いた映画でした。

元ヤクザで漁師として静かに生きる男(三浦=舘ひろし)。

視力を失った少年・幸太(尾上眞秀)。

ふたりの関係は、助ける/助けられるを超えて、"誰かの光になろうとする瞬間"を静かに積み重ねてゆく。

二人が十数年をかけて灯す光は、チャップリンの"盲目の花売り娘"と漂う質感で響き合います。

撮影は木村大作、35mmフィルムの粒子が、能登の海と雪を"いのち"として刻む。

ロケ地・能登の港は、撮影後に震災に見舞われました。

映画の中で元気に息づく商店街や漁港、その風景が今は傷を負ってます。

だからこそ、スクリーンに刻まれた光景は「記録」であり、「祈り」そのものです。

高倉健ともダブるような舘ひろしの背中には昭和の矜持が宿り、眞秀くんは新しい世代の透明な光を放ってました。

世代をまたぐ"継承の灯り"がそこに立ち上がる...最初から最後まで涙腺を刺激させる映画でした。

あらためて〜「誰かのために生きれるか?」

この年齢まである時に芽吹いた夢=私事と気付いた志事=ミッションというテーマをカタチにするだけで一杯一杯でした。おもいっきり生きてきたので後悔はないけど、そのワガマンマの意識に、、、懺悔とともに一人の方が浮かびました。

残された日々のソウゾウ(創造・想像)を、彼女の未来の糧になるよう、そっと手向けるように使いたい──しなければと誓いました。