MAGAZINEマガジン

HOLY LIGHT

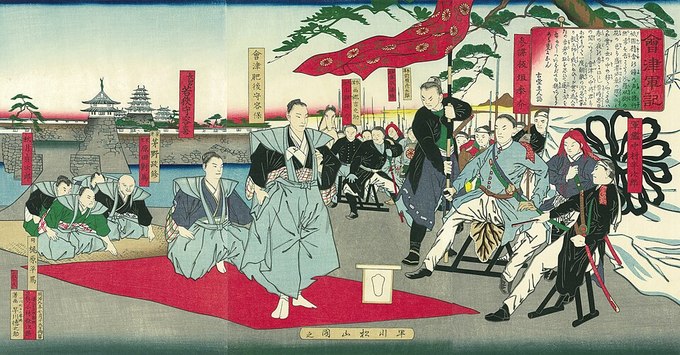

会津「什の掟」と薩摩「郷中教育」〜幕末を越えて、未来の日本教育へ受け継ぐ " 精神の芯 "

*TAO LABより

会津「什の掟」と薩摩「郷中教育」...この二つ、あらためて照らしてみました。

会津藩「什の掟」:行動の倫理を日常に落とし込む"内なる道場"

子どもたち(什=10人前後の班)が互いに見守り合う中で守るべき根本規範。

年長者を敬う

虚言をしない

卑怯をしない

弱い者をいじめない

礼儀を尽くす

問題が起きたら自ら相談する

"ならぬことはならぬものです"で締める絶対的倫理軸

これは個人の道徳を叩き込む教育ではなく、小さな共同体が自らの風土をつくり出す教育。

"しないこと"を明確にすることで、人間の品位の下限を固定していたのです。

薩摩藩「郷中教育」:共同体が人格をつくる"外なる道場"

年齢階梯により年長者が年少者を導き、武士道と生活を一体化した実践教育。

自立・責任を早期に持たせる(自分のことは自分で)

年齢を超えた"横と縦の結束"

文武両道:学問・剣術・実務が一体

嘘・卑怯を極度に忌む

仲間を決して見捨てない

薩摩隼人らしい"胆力・気迫"を育てる

こちらは"やること"、すなわち行動・実践を通して心を鍛える教育。

模範を示す年長者が背中で教える「共育」が本質かと。

〜なるほど、です。

会津には「ならぬことはならぬ」という、静かで揺るがぬ"内の火"があった。

小さな什(じゅう)の仲間が互いを映し合い、嘘と卑怯を拒むことで、ひとりの心が、共同体の品位をつくるという知恵を守っていた。

薩摩には「郷中」という、動いて転んで、また立つ"外の火"があった。

年長者の背中が道となり、年少者の失敗が成長となる。

行動が魂の形を決めるという、野太い哲学が息づいていた。

この二つの火は、幕末の政治がどう揺れようと、深層では同じ音を鳴らしていたこと「今」ならよく判ります。

嘘をつかない。

卑怯をしない。

仲間を見捨てない。

年長者を敬い、後輩を守る。

誇りを捨てない。

つまり、

"縦と横をつなぐ見えない糸こそ、人を育てる"

という、古くて新しい真実。

会津は「内側の律」を、薩摩は「外側の胆力」を。

それは「愛」と「勇気」を培い、その軸に「正義」を置き、行動する教育です。

異なる風土のなかで育てながら、どちらも"人の芯をつくる教育"を織っていました。

その響き合いがあったからこそ、会津は長州に刻んだ深い怨念とは異なり、薩摩にはどこか信義の残像を見たのかもしれないですね...

そして今。AIの時代に入った私たちが必要としているのは、大量の知識でも、便利さでもなく、

「自分の芯をどこに置くか」

という自らの内宇宙の芯になる精神〜自らが自らの救世主となるケッシン...

会津の"内なる火"と薩摩の"外なる火"が重なったとき、その芯は静かに燃え上がる。

「和」の共同体が人を育て、人が「和」の共同体を輝かさせる。

そんな未来教育の原型が、この二つの藩の教育理念と方法に眠っています。

「学年別学校」「先生と生徒」「時間割授業」の時代は終わりですよ〜これからは。

個人的にはこれに「全人教育」「精神学」「和道」「真情」等々「日本語脳から産まれた学びあいの道」を組み込んだ「学び場=まなびば」を創ること、そのための道具のひとつとして、私の体験を使ってもらいたいものです。

お天道さま、よろしくお願いいたします。

福島が一つのルーツである私にとって...あらため、記させてください。

幕末の会津藩の振る舞い、天晴れでした。また、その後の辛苦...ご苦労様でした。