MAGAZINEマガジン

本日の一本

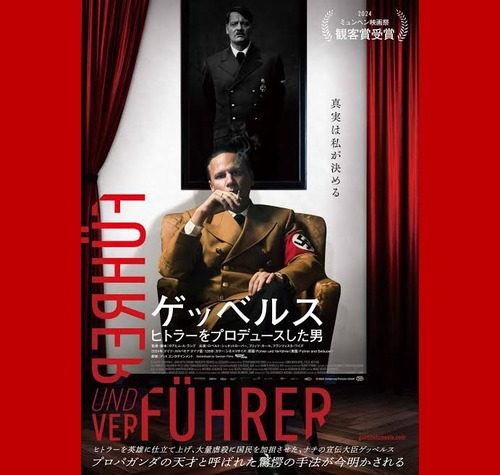

映像の世紀を再読する〜わたしたちはどの波動に染まるのか?『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』

*TAO LABより

『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』

当初は平和を強調していたが、ユダヤ人の一掃と侵略戦争へと突き進むヒトラーから激しく批判され、ゲッベルスは信頼を失う。愛人との関係も断ち切られ、自身の地位を回復させるため、ヒトラーが望む反ユダヤ映画の製作、大衆を扇動する演説、綿密に計画された戦勝パレードを次々と企画したゲッベルスは、国民の熱狂とヒトラーからの信頼を再び勝ち取る。独ソ戦でヒトラーの戦争は本格化し、ユダヤ人の大量虐殺はピークに達する。スターリングラード敗戦後、ゲッベルスは国民の戦争参加をあおる"総力戦演説"を行う。状況がますます絶望的になっていく中、ゲッベルスはヒトラーとともに第三帝国のイメージを後世に残す最も過激なプロパガンダを最後に仕掛ける...

この作品は、単なる歴史の再現でも告発でもなく、「20世紀が発明した大衆心理装置」の中枢を覗き込む体験でした。この作品を観ながら、私は内容そのもの以上に「反面教師としての学び」に意識が向いていました。

編集手法も見事でした。記録映像と役者による再現シーンを、まるでひとつの長い記憶の帯のように滑らかに接続していく...時代そのものが、自らの姿を振り返っているような感覚がありました。

あらためて、20世紀は映像が世界を動かした世紀でした。そして、ゲッベルスはその始まりの地点で

"映像は現実を記録するものではなく、人々の心に方向性を与えるための装置である"

ということを、誰よりも早く理解していた人間です。

ナチスの制服、旗、行進、スピーチ。そのデザインの切れ味には、善悪を離れて観ると惚れ惚れとする造形美の完成度があります〜ヒトコトで言ったら「カッチョいい!!!」

デザイン、恐るべし...そう、あの熱狂は偶然ではなく、綿密に"つくられた波動"だったのです。

その悪意ある利用とは別次元で、今見返すと、芸術としての価値もあるのが...なんとも悔しい、でも事実です。

レニ・リーフェンシュタール、、、戦後ナチ協力者として批判もされましたが、純粋に下記、彼女の作品はすばらしい映像美です。

『民族の祭典/美の祭典』

『「民族の祭典・美の祭典」1938年/レニ・リーフェンシュタール/ジェシー・オーエンス/「シネマプロムナード 」 クラシック映画チャンネル』

これらの中心となり、コントロール演出していたのがゲッペルス...最強の、そして、結果は最凶天才の一人です。

熱狂は、狂気と表裏一体です。そして"映像"はその両者を加速させる。この構造は、いまも変わっていません。

ウクライナ。ガザ。ポピュリズム。グローバリストや極右の台頭。

SNSを通して量産される言葉と映像。

真実は「何が本当か」ではなく、「何が本当らしく見えるか」へとすり替えられていく。

そのとき必要なのは、「情報の量」ではなく「精神の解像度」です。

これらの戦略を知ることは、過去を裁くためではなく、未来を誤らないための"学び"です。

光は、影を知ってこそ、さらに整う。

影の運用法を学ぶことは、光の運用法を深めることでもあります。

この作品は、そう語りかけていました。

いま、わたしたちはどの波動に共鳴し、どの映像に心を預けるのか?

「映像は、思想であり、波動」です。

"観る"だけでなく、"観られている"自分へと還るとき、精神は、ようやく自由に呼吸をはじめます。

ここから先は、あなたの"観る力"に委ねられています。

さて、こちらも観てみたくなりました。

ドキュメント『ゲッベルスと私』

ナチスの主要人物ヨーゼフ・ゲッベルスの秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが、終戦後長きにわたる沈黙を破って当時の様子を語るドキュメンタリー。撮影当時103歳の彼女が、全体主義に染まる第2次世界大戦下のドイツで生きた人々の姿を生々しく証言する。クリスティアン・クレーネス、フロリアン・ヴァイゲンサマーら4人が監督を務める。

ゲッベルスに関係する著作もあらためて読んでみようかな?