MAGAZINEマガジン

青山堂運歩 by 川島陽一

軸に始原を求めて

軸こそがわたしたちのからだの中心である、という考えははたして知識なのかそれとも思想なのであろうか。わたしたちの思うこと考えることはみな思想だともいえる。そのように考えるとわたしたちの生活にはいつも思想が付きまとっていることになるといっても言い過ぎではないだろう。人間はいつもなにかを考えたり思ったりするから。

それに反して知識はもっと意味の限られたことばであるから、思想と知識は区別されるのであろう。いわゆる勘にたよるだけの老人の判断が、大学で知識を駆使する教授のそれよりも、かえって的中率が高いということだって考えられよう。ソクラテスやプラトンの時代から両者の区別と関係をどのように考えるのかは、極めてむつかしい問題だったのだと思う。

知識、特に科学的知識というものを考えた場合、知識はいつでも合理性をもちかつ論証されるものとも考えられる。しかしながら、子どもでも老人でも、はたまたASDと呼ばれるものや統合失調症とよばれるものも、科学的知識を全く持たずそれとは無縁であっても、細かく粘り強くことにあたれる例はけっして少なくないのである。

細かく粘り強く行う例は、わたしの知的障碍児者施設「さがみ野ホーム(神奈川県綾瀬市深谷)」時代のH君の話をすると、彼は施設の作業で電線部品の解体(ペンチを使って特殊ゴムにコーティングされた電線の中の銅線を取り出す)を長時間ほとんど休みなく継続することが出来たし、お菓子作りのホイップクリームの製作も、一抱え一メートルほどもあるボール(喫茶店やパン屋さんやお菓子や屋さんなどでも今はほとんど外注のホイップだけれど)に一リットル×3の生クリームを入れて泡立てる作業を一時間あまりかぎりなく続けることが出来た。

因みにわたしの学生時代に秋葉原の「日米コーナー」という喫茶店、なんだかやくざっぽい名前と匂いがしそうであるが当時忙しいときは売り上げが100万を超えていた、そこでこのやり方でホイップを創っておりました

話しを戻し、わたしたちの思考がどれだけ論理的に正確性をもっていても、それが客観的認識となる保証はない。合理性という論理的な首尾一貫性だけでは不十分なのであって、現実性や客観性も求められるのである。

ニュートンが近代科学の創始者たるゆえんとはなにか。つまり、知識はそこに考えられたり言われたりしているとおりに、さらにまた、事物があるという真実性あるいは客観性をもたなければならないということでもあったし、同時にそのような考えや思いなしは、ただ断片的にそれだけ孤立してあるのではなく他の多くの思いなしや考えと、前現帰結の関係などで論理的に連結されていて、 そのようなつながりの中において、なぜそうなのかという理由づけがなされなければならないのである。

ニュートンの『プリンキピア(自然哲学の数学的原理)』は、学問的知識の二つの論理性と事実性の要求を満たすものであった。

科学的知識の話に移りすぎたかもしれないが、まず思想については、知識との関係を明確にしておきたいのである。

ソクラテスはいう、「自分の知らないことを知っていると思う」。知るということ、思うこと、との区別をはっきりさせないで両者を混同する危険性がわたしたちの思想に常に内在しているのである。

科学者と称する人たちの内にそのようなことが多く見られないであろうか。

科学とは、サイエンスScienceあるいはヴィセンシャフト Wissenschaft、文字通りの意味は「知識」であり、ギリシアの学者がエピステーメーepisteme知識、と呼ぼうとしていたものがその起源である。

アリストテレスはそれを『形而上学』第四巻のはじめにおいて、「有を有として考察し、有が有であるかぎりにおいて、これに付属するところのものを考察する一つのエピステーメー(知識)として構想したところのものは、他の特殊科学が有の一部をきりはなして、その部分にみられるものだけを考察するのに対して。むしろ有を有として、全体的普遍的に考察するものだといわれている」、といっている。

哲学は全体的普遍的、科学は部分的特殊的、とみてよく、アリストテレスが『形而上学』第四巻の初めにいっている通り、前半の「有を有として」は哲学のことであり、後半の「有が有である限りにおいて、これに付属するところのもの」が科学のこと、ととらえて解釈すると整合性をもつのであろう。ヘーゲルが、哲学を「絶対知」とすることは、それらと同様であろうか。

まさにそのような特別の思想の領域こそが、哲学の領域、絶対知、であり、科学知識の安全地帯を越えたところのある種の危険区域なのではないか。かといって、思想というものは物体ではなのだから、思想に物理的な力や腕力に対抗する力を期待はできないし、無意味かつ、呪術(マジック)を信じるようなものであろうか。

一方、科学、知識は客観性をもち、事物のあるがままを伝え教えることで、その指し示すところに従って、わたしたちは、原子力発電や、人工衛星、MRI、CTなどを発明し役立てることになるのである。

軸椎にもどると、その基本的概念すべてが配置されるべき中心を、調律をおこなう者、すべての人の癒しに関わる者、は探り当てねばならない。経験的自我を無化することで、宇宙論的自我という新しい自我が現われようか。

やはり、特別の領域を探求することをわたしたちは望んでいるのだ。静寂や静謐が、ありとあらゆるものを支配する。宇宙的静寂―感じうる世界の喧騒や憂乱から離れた―の中で、万物の変転の過程と一体化し、同化するのだ。

ひとは深い静寂に没入し、そのひとのこころはその内に尋常ならざる静謐さが支配する。そのひとの意識はさらにより精確には、そのひとの超意識は、ユニヴァーサル・インテリジェンス、神の意識、の存在論的段階に、その極限にまで近づくことになる。加えて、こころの純化として、こころには外にあるものにひかれていく本来的性向がありこの本来的性向を反対の方へと向けることが必要となる。ひとは己自身に向き合う、あるいは、向き変ることではじめて、こころの純化を体験する。

イスラームの哲学者イブン・アラビーは有名なハディース、ムハンマドの言行録、において、「己自身を知るものは、己の、主、を知る」を引いて、こころの純化のことを表現している。

老子は、「「他人、つまり、外側の対象、を知るのは、利口な者だが、己自身を知るは照明された者だ」「知人者智、自知者明」『道徳経』第三三章。同様に、「穴を塞ぎ、戸を閉ざせ」「塞其兮、閉其門」(『道徳経』第五二章、と表現する。

こころの純化には、己自身の存在の核心に己の、こころの内に沈潜していくことが必要だ。

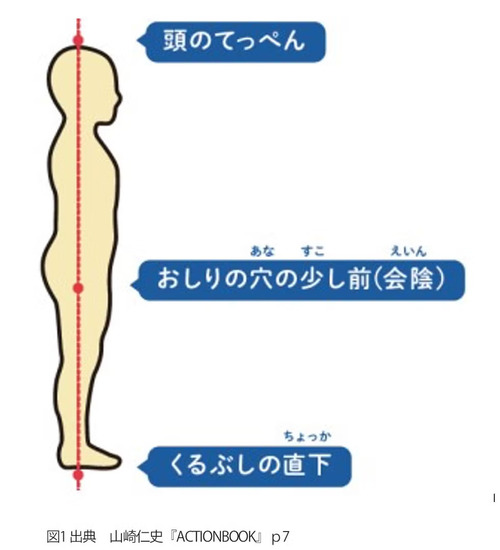

思えば、背骨ないし脊髄は体のあらゆる場所の中でも、最も安定したところである。それは軸であるからだ。しかし、背骨あるいは脊髄の中心部は神経が通っており、安定の中は大いなる変化こそが恒常的なのではないか。

世界の万物は終わることなく変化しつづけている。普遍的な変化は決して終わることなく、軸にこそ新たなる生命力の創造的な活動を、始原の働き、を見ることだろう。