MAGAZINEマガジン

「自他一如」〜医の現場から見えること〜 by 岡田恒良

三つの顔の白隠さん

広く日本人に親しまれているお坊さんといえば、一休さん、良寛さん、そしてこの白隠さんではないでしょうか。

白隠の書画とその讃 参考①

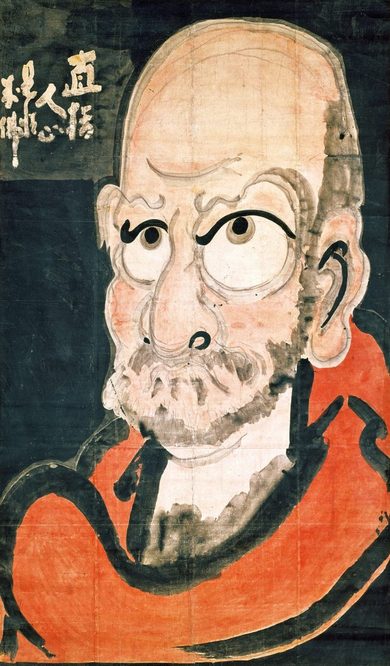

白隠禅師(1686〜1769)は、そのおびただしい数の書画で知られています。白隠さんの描いた達磨や観音像を知らない日本人はいないくらい、必ずどこかで目にしているはずですし、その特徴的な目や大きな顔が強く印象に残っていることでしょう。

白隠の絵の特徴は、必ず讃(書き添えた文)があることです。この讃について近年その奥深い内容が研究され解読されつつあります。

達磨の絵に添えられている讃でもっとも多いのが、「直指人心 (じきしにんしん) 見性成仏(けんしょうじょうぶつ)」の八文字でしょう。「まっすぐに自分の心を見つめなさい。仏になろうとするのでなく、本来自分に備わっている仏性に目覚めなさい。」という意味になります。

すべての人には、仏性が備わっていると白隠はいいます。仏性とは、菩提心のことであり、それは各自の社会貢献、人助け、慈悲心のことに他ならないのです。各自が汗して行なっている勤労そのものがすでに仏性に他ならないのです。

この考えは実は三河の禅僧・鈴木正三(しょうさん)(1579〜1655)につながります。白隠さんはどうやら鈴木正三の著作をご存知だったようなのです。三河の鈴木正三は愛知の方なら皆ご存知、代表作の「萬民徳用」などで勤労の美徳を広く啓蒙したことで知られています。農作業のひと鍬ひと鍬が、すでに仏の道、仏業であると述べ、作務は人助けであり、ひいては菩薩業、慈愛の行いと説いたのです。

菩薩行こそが本道 参考②

そして白隠は禅道に関しこう言い残しています。仏門にはいり修行荒業や坐禅・読経などで悟りを開く、高みに達しようとするその利己的な行いよりも、菩提心を貫くことのほうががずっと崇高だといいます。つまり利他的な行いの中にこそ、自己の滅却があると解いたのです。他者救済のために道を開こうとすれば、またその法を説くためには、どうしてもあれこれと多岐に渡り学び続けなければならない。それに徹すれば煩わしい煩悩すらも忘れてしまう。つまり、本当の悟りとは無限運動の中にあり、ゴールのない歩みの中にあるのだというのです。白隠はそれがわかると言葉に頼るな、そう感じて禅の教えをわかりやすい書画にしました。依頼されれば即座に筆を取り、その場に応じたわかりやすい表現で描いたといわれます。すこしでもやさしく、仏道の真髄を理解してもらいたいと願ったのです。

衆生本来仏なり

白隠のもう一つの顔は、やはりそのお経にあるでしょう。白隠禅師座禅和讃といえば、今日(こんにち)でもすべての臨済宗のお寺で必ず読経されているとても大切なものです。

「衆生本来仏なり 水と氷の如くにて」この冒頭を読むだけで、白隠の教えがよくわかります。その凍りついた心を溶かし切れば、人々は誰もが仏そのものであって、一体のものである、そう述べているのです。仏を求めて修行するなど、おかしなことで、自らの中に仏が隠れていることに気づかないのか?そう訴えているのです。

「水を離れて氷なく 衆生の外に仏なし」

つまり、水と氷が一つのものであるように、衆生すなわち人々はすべて仏の化身であることに間違いはない、それが白隠の和讃なのです。

白隠は富士が好きでした。富士は不二に通じるからです。これぞ禅の教えに他なりません。善悪はない、美醜もない、因果もない、つまりどちらが原因で、どちらが結果だとは言えないということ。さらにこんな珍しい墨書があります。「南無地獄大菩薩」閻魔も地蔵菩薩も本来は一体、地獄と極楽は本来同じ表裏一体なものだというのです。

「夜船閑話」とは

白隠が禅の修行時代、身心を虚脱させた時、そこから救われた実体験をもとに晩年に著したもので、この書から白隠を知ったという方々も大勢おられるでしょう。これが白隠三つ目の顔です。参考③④

内観の法から始まります。まず床の上に天井を向いて静かに横たわります。目を閉じ両手両足を軽くひらき、その力を抜きます。首、肩、背骨、腰、手足、脚の筋肉や骨々の力をすっかり抜くのです。口も少しひらき、肛門、生殖器の筋肉もゆるめ、内臓もゆったり、肉体のどこにも力が凝らぬようにし、死体の如くぐったりと布団にうもれてしまうのです。かるく息を吸い、止めてしずかに吐き出します。すると氣海丹田にしだいに力をみたしていくことができます。腹式呼吸を続けることで心の思いをすべて解き放つのです。これは一種の瞑想であり、ヨガでいうシャバーサナというアーサナ(ポーズ)ですね。

もう一つは、軟酥(なんそ)の法です。これはイマジネーションの世界、心の中で頭に乗せた軟酥(今でいうバター)が少しずつ少しずつ溶けていく、流れていく、どんどん下がっていくことをイメージすることなのです。本場インドのアーユルヴェーダではシロダーラといいます。つまり、白隠はインド帰りの達人からこれらを学んだということなのでしょう。

現代においてすらこの二つの方法で命を救われた難病患者さんがたくさんおられるということですから、あとは専門の書をご参考にしてじっくり実践していただきたいと思います。

参考①白隠〜衆生本来仏なり〜別冊太陽 日本のこころ203 平凡社

参考②白隠禅師〜仏を求めて仏に迷い〜 秋月龍珉著 河出文庫

参考③夜船閑話 伊豆山格堂著 春秋社

参考④白隠禅師 健康法と逸話 直木公彦著 日本教文社