MAGAZINEマガジン

本日の一冊 万物日本霊長辞典

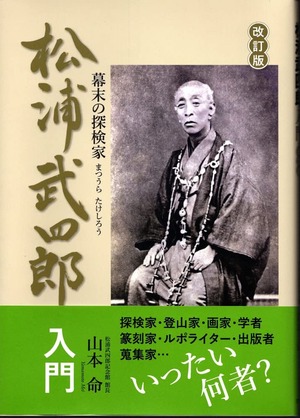

いったい、何者?幕末の幕府+倒幕の志士たちよりシビれちゃう〜松浦武四郎さん、知ってます???

松浦武四郎入門: 幕末の探検家:山本命

*TAO LABより

私の母方の一族はアイヌで私はアイヌクォーターです。

母も知らなかったその事実を知ったのは今から10数年前...それは母方の一族に私の代まで続く不幸の原因(=毎世代、どういうわけか?自殺者が多い)が霊的因縁にあると気づいたことにより、判明したコトでした。

そのマイナスの因縁をアイヌのシャーマンの女性を通して解消〜それは一族を代表してお詫び、許しを請い、懺悔、祈ることでした。その儀式の後、数日間、高熱に囚われたのでした...それは体を通した浄化だと体験から知っています、ですので、とても有り難かった!:)

母方の因縁を解消する前は父方の祖先の供養を...それは結果、8年にも渡るものでしたが、このような霊=目に見えないけど確かに存在する意識ともいえるものと繋がる体験、どういうわけか多く:)、それも「毎日が生活観光」の一つとして、私の暮らしでは「フツーの出来事」として、また、内宇宙では「肉体白澤秀樹としての存在している」理由=今世のお役目のひとつとして、特別視せず、単純に受け入れ、ビビリもせず、過度に力むことなく、その時の流れに乗り、実践体験させていただいております。

「光を観る」ということは「闇」に「光」が届く、射し込むと云うコトでもあるんだなぁ〜というのがそれらの体験からのリアルな実感です。

「アイヌ」...本来は「アイノ」というらしいと、最近、出会った北海道のんびり出版社「海豹社」の舘浦あざらしさんのムックで知りましたが、このこと、調べましたけど、まだ、真意わからず、引き続き、調べます。

さて、松浦武四郎さん...彼が「蝦夷地」と呼ばれていたこの地を明治が始まってすぐ「ほっかいどう」と名付けたコト、なんとなく知っておりました。

幕末1844年から1858年にかけ、武四郎さんは六回にわたり和人にとっては未開の地ともいえる「蝦夷地」と呼ばれていたかの地を訪ね、そこに住むアイヌの方々と親しく交歓、全土に渡り、くまなく探査。

その結果、151冊に及ぶ記録を出版しました。

当時、ここに渡った「和人」たちは南部の松前地域に集中、この地の豊富な海産物により莫大な利益を手にする者もあらわれ、その裏ではアイヌへのいわれのない差別や激しい搾取が行われていました。このあたり、アメリカに移り住んだ白人とネイティブアメリカンとの関係と同じかと推測いたします。

また、ここはロシアからの侵略を受けやすいエリアで、だからこそ、武四郎さんは母国のために詳細な地図含めた調査を自らの意志で行っていたのです。

そんな武四郎さんは「和人」と「アイヌ」の差別搾取関係を知り、心痛め、そのために当時の幕府に進言。

結果、利益を得ていた同胞からは危険視され、いのちを狙われました。反面、アイヌからはとても信頼され「二シバ(男性に対する敬称)と呼ばれるようになったそうです。

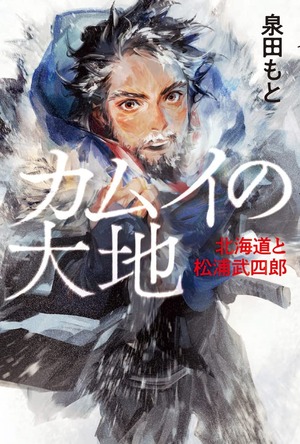

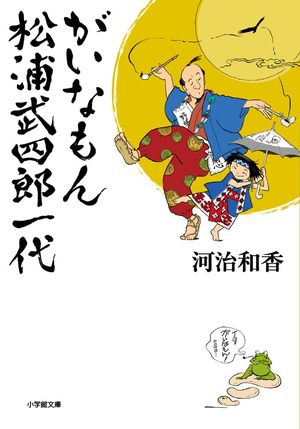

上記の書籍と共に下記、小説という物語で記録されております。

ご興味ある方は一読、オススメいたします。

カムイの大地 北海道と松浦武四郎:泉田 もと

がいなもん 松浦武四郎一代:河治 和香

明治となり、蝦夷地開拓は重要な事業の一つとなりました。武四郎さんはその経歴から新政府に迎え入れら「開拓判官」となりました。

新たな時代の象徴とし「蝦夷地」に変わる名称を早速、求められ、「ほっかいどう」と最終的に名付けたこと、先ほどお伝えいたしました。

武四郎さんは六つのネーミング候補を出したそうですが、その中で一押しが「ほっかいどう」。

元の字は「北加伊道」だったそうです。東国で暮らす人々は自らの国を「加伊=カイ」と呼び、アイヌの方たちは互いを「カイノー」と呼びあったそうです。

その響きには「アイヌの人々の大地」という武四郎さんの想いが込められています。

この「北加伊道」が「北海道」と結果、変えられ、今に至ります。

ここまで書いて、オトダマは一緒でもモジダマとして、「海」ではなく「加伊」のまんまにすべきだったのではないかと強く思いました。

また、なるほど「カイノー」が「アイノ」に通じ、「アイヌ」ではない根拠、ここにあるのかとも思いました。

言葉、文字...はエネルギーです。

プラスにも働き、マイナスにも働くとこ...考えさせられますね。

武四郎さんは「開拓判官」としてアイヌの方々の立場や生活を改善したいと顔晴りましたが...時の政府役人たちはしたたかな商人と「賄賂」で繋がり、結果、「北加伊道」ではなく「北海道」、「和人」の差別意識・搾取は続いたのです。

一本気な正義感が通用しない大きな利権の壁に嫌気差した武四郎さんは一年も経たずに「開拓判官」を辞職しました。同時に与えられた従五位の位も突き返し...

その後、名乗った雅号が超イカしております。

それは「馬角斎」〜バカクサイ〜お見逸れいたしました、座布団百枚:)です。

最近、幕末から維新にかけて幕府側+倒幕側それぞれ生きていた方々となんらかの繋がる生じること多く、それは今作り始めた漫画アニメに通じる素材でもあるので、ウォッチし、また、そのパズルを繋げております。

この維新に到る道、幕府+倒幕合わせ、歴史に名を刻んだ方も含め志士として3000人の方が動いたと云われております。

当時の人口が3000万人ですから、その1%=30万人のそのまた1%=3000人となります。

この時代、高杉晋作や坂本龍馬、西郷隆盛など虚像も踏まえ、歴史上の大スターたちがキラ星の如く現れましたが...この松浦武四郎さんという漢の存在、情熱、エネルギー、行動力〜あらためて天晴れ!と令和の私たち「和人」が気づくこと、必要と思い、紹介させていただきました。

こちら、今度、是非、訪ねたいと思っております。

◆ 松浦武四郎記念館 ◆

所在地: 〒515-2109 三重県松阪市小野江町383

電話: 0598-56-6847